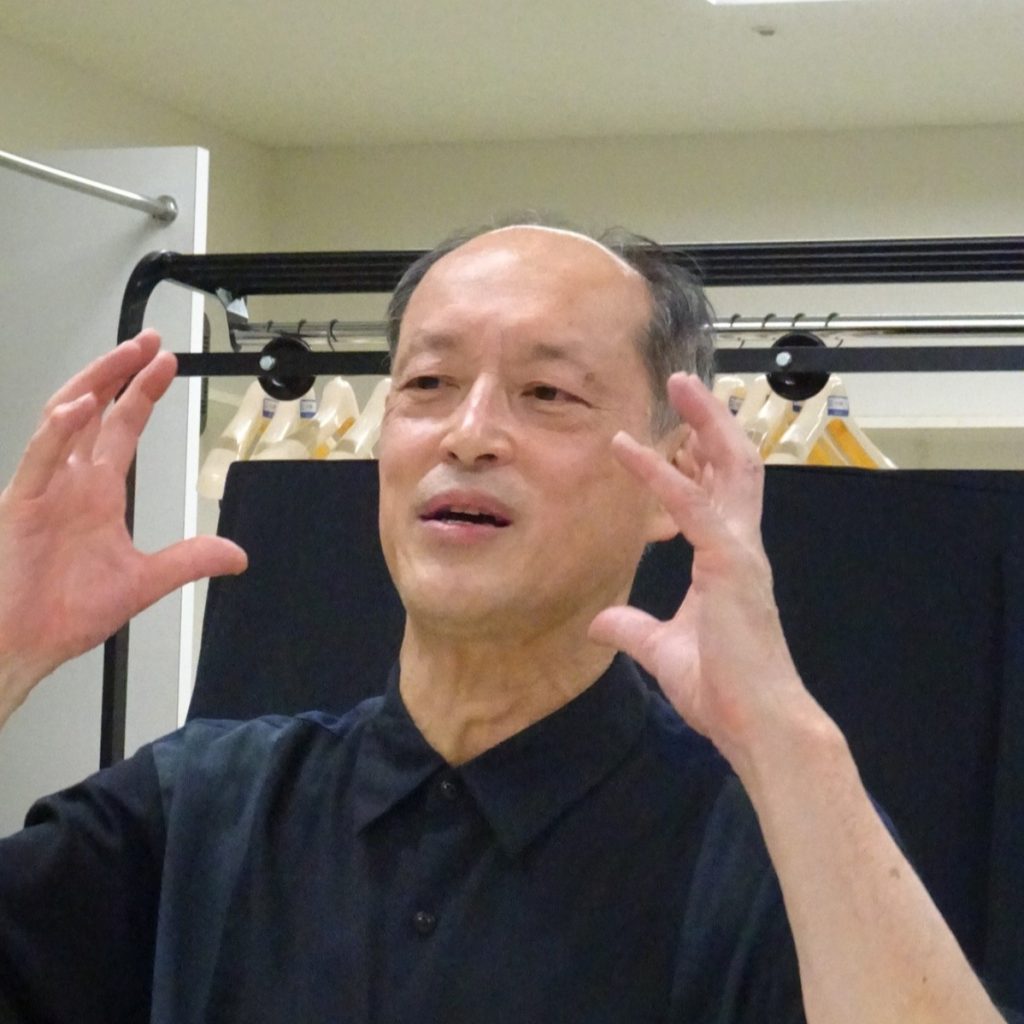

第126回定期演奏会 指揮者 横島勝人 インタビュー

来たる11月1日(土)開催の第126回定期演奏会の指揮者横島 勝人に演奏会に向けてインタビューしました。

横島 勝人のプロフィールはこちら

(聞き手:当団コンサートマスター 五味 俊哉)

伝統のオーケストラと四半世紀をともに

Q:横島先生と鎌響はもう四半世紀のお付き合いになります。

これまでの鎌響との思い出や、鎌響への印象等、長い関係ならでは忌憚のないご意見をお聞かせください。

A:そうですね。長い時間をご一緒していますが、良い意味で変わっていないですね。特長として感じるのは音に一体感があることです。アマオケで熟成できていないオケだと、同じパートでも奏者によって技術的にも表現的にも分離した音が聞こえてきてしまうことがあり、そこから音をまとめていくのは大変なのですが、鎌響のみなさんの音はセクションごとにちゃんと音が塊となって一体感を持って飛んでくるので、それぞれのセクションごとに要求をしやすいです。

鎌響創立50周年記念演奏会を振らせていただいたのですが、それからさらに10年以上の時を重ね、皆さんの音にも歴史の積み重ねを感じています。

私にとっても振っていて手ごたえがあるオケであり、もしかすると、若い指揮者ではオーケストラ側のエネルギーに応え、ドライブしていくのは大変なのでは、と想像します。

Q:鎌響に今後さらに期待することはなんでしょう?

A:どこのオケでも(プロオケであったとしても)同じと思うのですが、演奏にあたっては指揮者だけでなくオーケストラの皆さんが作品をよく理解していただくことが必要です。そのベースを持ちつつ、指揮者が指示することへのアンテナを高く張ることに努めていただけると良いと思います。

耳から情景が見えるレスピーギ

Q:最近、鎌響では春の定期では比較的親しみやすい名曲を、そして秋の定演はチャレンジングな選曲をしています。

今回の一曲目、レスピーギの「ローマの噴水」はローマ三部作の中でも比較的演奏機会が少なく、鎌響でも初めて取り上げる曲となります。「噴水」の聴きどころをどう考えられていますか。

A:「ローマの噴水」はローマ三部作の最初の曲ですが、後の2作に勝るとも劣らぬほど音の中にみずみずしい情景が浮かぶ曲ですね。

フルートの最後の音がフクロウの鳴き声を模したモチーフであったり、夜中にナイチンゲールが鳴いて、遠くの教会からも鐘が鳴って、と様々なイメージに溢れているので、オーケストラ全体でそのサウンドから見えてくる情景を表現できるようにしたいですね。

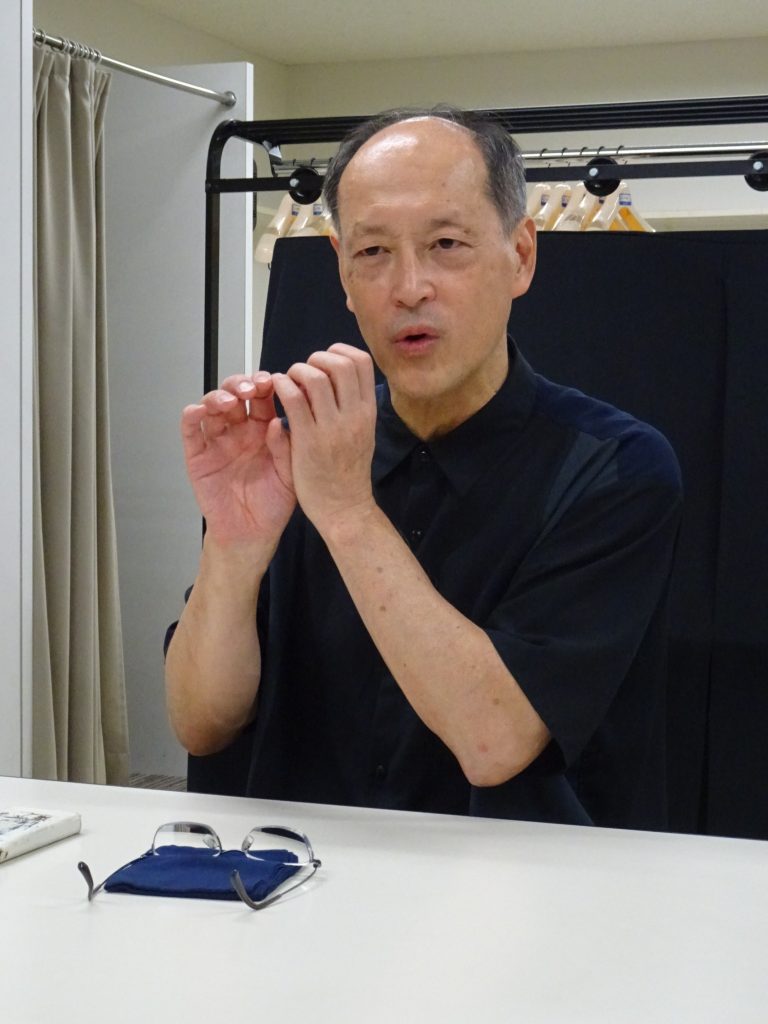

一音一音を祈りとして大切に

Q:メインプログラムのブルックナーの交響曲第8番は、5番と並んでブルックナーの最高傑作と呼ばれています。ブルックナーの交響曲の中でもとりわけ長大な曲を、しかもたいへん遅いテンポで演奏しようとしているわけですが、その長さ、遅さになる必然性をどうお考えですか。

A:テンポを遅くすることにこだわっているわけではなく、大聖堂の中でこの音楽を聴いた、と想像したときに、細かい音がちゃんと聴こえてくることを表現したいのです。色々な音が豊かな響きで鳴っている一方、繊細な部分の音もしっかり聴こえる必要があります。

ブルックナーはこの交響曲をもちろん管弦楽として作曲しているものの、本能的にオルガンの音響をイメージして書いていますので、遠くてもちゃんと細かい音符を聴こえるように、また減衰しないように意識しています。細かい音にもトレモロ(音を細かく刻む奏法)が付けられているのもそういう意図です。

そのブルックナーの意図を適切に再現するには相当きちんと演奏しないと再現が難しいと思っており、そのためにはあのテンポが必要なのです。

指揮者本人それぞれの頭の中に鳴っているブルックナーはこうなんだろうな、というインスピレーションはそれぞれの指揮者で違うと思います。

私はこの曲は、人に聴かせる音楽ではなく、神様に聴かせる音楽だと思っています。最後に拍手をもらうための曲ではないのです。カトリック信者であったブルックナーは、自分が書いた音楽を、聴衆ではなく神様がどう思っているか、が関心事だったのです。

演奏者の自発的な表現を導くハース版

Q:ブルックナーにはいろんな版があり、一般の聞き手にはその違いは歴然とはわからないと思いますが、版の違いと、今回ハース版を選択する理由をお話しいただけますか。

A:ノヴァーク版には、テンポの変化など、演奏効果を上げるための指示事項が細かく書かれている一方、ハース版にあった良いフレーズがカットされています。

ノヴァーク版でカットが行われた理由は、時間の問題なのかと思います。先ほどお話したように、この曲は本来聴衆に聴かせて喝采をもらう音楽ではないはずなのですが、ノヴァーク版は聴衆がより満足度を高められるように演出やカットがなされています。

良い料亭でゆっくりしたいのに、10分で食え、というのは違う、というのと同じように、ブルックナーの音楽を味わうためにはあからさまな演出やカットによる効率化はふさわしくなく、その考え方で今回演奏するハース版のほうが自然な姿で書かれているので、私はハース版を選択しました。

テンポの変化にしても(ノヴァーク版のように)譜面に書いてあるからritする、というのと、(ハース版のように)楽譜には書かれていないが皆で感じてritするのか、では音楽の質が異なると思います。ハース版のほうが細かい指示が少ない分音楽を自然に感じることができる、というのが私がハース版を好きである理由です。

お客様へのメッセージ

Q:最後に、鎌響ファンや足を運んでいただくお客さまに向けてメッセージをお願いします。

A:レスピーギは、全編のなかで鳥が鳴いていたり、朝の光があったりとか、音楽を聴く、というよりは情景を聴くことができる曲です。

ブルックナーは、教会でミサに参列している感じで聴いてほしいです。長い曲ですが、ブルックナーはどんな思いでこの長大な交響曲を書いたのだろう?などと想像をめぐらせながら音響空間に身を委ねていただくのもよいのではないか、と思います。

(2025年9月27日 鎌倉芸術館)